105

Coleman Hawkins and His Orchestra : Body and soul, Basin Street blues, Lazy butterfly. Ella Fitzgerald : A-tisket a-tasket, I’ve been saving myself for you. Fats Waller and His Rhythm : Yacht Club swing, I haven’t changed a thing, Summer souvenirs/Who blew out the flame, You must have been a beautiful baby/Sixty seconds got together/I’ve got a pocket full of dreams, Alligator crawl, Spider and the fly.Lionel Hampton Jam Session : Dinah, Blues, Chinatown my Chinatown, Stardust, Rosetta. Carl Kress : Heat wave. Emilio Caceres trio : China boy

Dans le Bulletin du HCF 656, Dominique Brigaud vous a narré ce conte de fées, et je vous renvoie à son article pour ce qui est des tenants et aboutissants de l’affaire. Pour enjoliver, j’ajouterai que Bill Savory, chercheur, fut l’inventeur de la gravure en 33 tours (qui portait l’autonomie des acétates de 16 pouces à presque un quart d’heure) et

qu’il travaillait à la Columbia, d’où sa présence dans les enregistrements des émissions de la CBS ou de ses épigones. Les agents artistiques se battaient alors pour obtenir la présencede la radio là où se produisaient leurs poulains, car c’était un fabuleux moyen de promotion, et c’est comme ça que le petit père Savory a dû faire son marché jazzistique,

programme après programme, et avec tout le discernement du bon musicien amateur qu’il était, saxophoniste ténor et pianiste. Il devait d’ailleurs serrer le jazz de très près, puisqu’il a fini par épouser Helen Ward, la chanteuse de l’orchestre de Benny Goodman !

Si son activité éclairée s’est interrompue en 1941, c’est parce que l’US Navy, désormais en guerre, a cravaté ce petit génie pour ses services de recherches, d’où l’apparition des radars embarqués dans les chasseurs dits « tous temps » et celle du chercheur-trouveur dans les cockpits comme pilote d’essai puis de combat. À souligner que, la paix revenue, on ne l’a pas revu pour autant du côté musical de l’existence : recravaté aussi sec (par la CIA), son talent s’est désormais exercé dans les techniques d’écoute et de contre-espionnage.

Bill Savory mourut sur son trésor en 2004, sans avoir accordé à quiconque la moindre possibilité de mettre le nez ou les oreilles dans le contenu des piles de cagettes qui encombraient son garage, et il faut rendre grâce à Gene Savouret, héritier éclairé qui a considéré tout ce bazar, promis à la décharge autorisée la plus proche, comme pièces de

musée négociables. Il faut aussi rendre grâce à Jonathan Scheuer, conservateur du Musée national du jazz de Harlem qui en a décidé l’acquisition, à Loren Schoenberg qui en a fait l’inventaire et à Doug Pomeroy qui en a assuré la restauration. Quant au juriste resté anonyme qui a réussi en terre américaine à ce qu’une publication en soit possible

sans encombre côté droits, c’est un héros de notre temps.

Le résultat est là et la série lancée. Ce premier lot s’ouvre sur du somptueux, avec un Body and soul joué par Coleman Hawkins. Le morceau bouche-trou du 11 octobre 1939 n’a pas tardé à devenir un ‘must’, et Hawk le joue souvent. Là, quelques mois plus tard, nous sommes au Fiesta Dancetaria, sur Times Square, l’établissement est une sorte de MacDo avant la lettre, mâtiné night-club, prière de jouer la musique qui va avec, bien lisse et pas trop de bruit siouplait.

Hawkins est furieux : « mon orchestre n’est pas un orchestre de miquets, nous jouons comme nous sentons devoir le faire, et pas le genre de saucisson que… qui… », etc. Finalement, il joue ce qu’il a envie de jouer et ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à aller se faire cuire un oeuf, justement, la cuisine est pile à côté.

Évidemment, c’est une résidence qui s’achèvera à peine commencée, mais c’est dans l’adversité qu’on reconnaît les meilleurs, et le Body and Soul enregistré à cette occasion dans le bruit de la clientèle ne manque pas de panache, surtout que Hawk fait durer le plaisir pendant presque six minutes, avec un bon coup de gueule quand l’orchestre le rejoint

aux trois quarts du morceau. S’ensuit un Basin Street blues arrangé d’une façon aussi inhabituelle que passionnante et où vous profiterez d’une formidable partie de batterie de J.C. Heard. Ça va crescendo, le chef en rajoute une couche et, quand Thelma Carpenter vient reprendre le ‘verse’ final, on peut imaginer la clientèle déjà collée au mur… s’ils voulaientde la musique de derrière les plantes vertes, les patrons ont été servis !

Le troisième morceau est une sorte d’indicatif final, très court et dévolu à l’annonce du spiqueur. On remonte le temps, nous voici au cours de l’été 1938 dans les studios de la CBS, où Ella et Chick Webb sont accompagnés par l’orchestre maison, lequel se sent des ailes

avec un batteur de ce poids. On entend très bien Chick Webb dans

A-tisket a-tasket, rudement bien envoyé par Ella dans ce contexte inhabituel. L’autre morceau est une jolie ballade, mais reste du tout-venant.

La suite se passe à l’automne de la même année, au Yacht Club, c’est le repaire de Fats et de sa tribu, et la rythmique déménage – et fait déménager… Herman Autrey et Gene Sedric sont déchaînés dans le Hold my hand qui inaugure la séquence. Le programme comporte quelques moments plus détendus, où l’on peut apprécier le côté chaleureux du ténor et le talent d’accompagnateur du trompettiste. Le ‘medley’ en tempo moyen-vif You must have been a beautiful baby/Sixty seconds got together/I’ve got a pocket full of dreams swingue ferme. Le puissant Alligator crawl, puis le Spider and the fly (dans une version très drôle) viennent conclure, en toute décontraction.

Après vérification, il ne s’agit pas d’une des soirées du Yacht Club déjà publiées en vinyles par le label G.O.J. Celle-ci se place juste après.

Et hop, c’est l’hiver, retour au studio et huit musiciens piégés dans une jam-session (dite« Jam at the ballroom », ce qui n’est pas anodin) préméditée par Martin Block, disc-jockey incontournable de l’époque. Le moment, dirigé par Lionel Hampton, est assez fantastique : pour moi, la plus grande intensité dans un album qui n’en manque pourtant pas !

Le musée harlémite en a retenu cinq plages, et les deux premières font durer le plaisir : vingt ans avant le microsillon, on est déjà dans la longue durée et les solistes ont le temps de prendre leur temps… Portés et poussés par Milt Hinton et Cozy Cole, Charlie Shavers est inépuisable et

Herschel Evans intarissable. Les trois autres, qui tiennent bien le choc, viennent de chez Benny Goodman (Vernon Brown, trombone, Dave Matthews, alto) ou Tommy Dorsey (Howard Smith, piano). Vous entendrez Dinah (moyen-vif) et Blues (moyen lent, huit minutes dans le blues jusqu’aux genoux, y compris le vocal de Hamp). Pour moi et peut être pour vous, la révélation restera ici Herschel Evans, finalement si peu entendu en disque le temps d’une très courte carrière, fabuleux musicien, sincère, engagé et direct, et qu’on retrouve un peu plus loin, en soliste d’un bout à l’autre, dans un Stardust aussi magnifique qu’inattendu. Quelle inspiration… après un coup pareil, j’en connais qui n’ont plus qu’à refondre complètement l’article EVANS, Herschel de leur dictionnaire. Dans l’intervalle et avec Lionel au piano, un remake de China stomp, déjà gravé lors d’une des séances qui lui avaient été confiées à la même époque par la maison Victor, séances auxquelles

la présente série, également détendue et axée sur le swing, ressemble d’ailleurs beaucoup. C’est toujours comme ça, avec Lionel Hampton : on ne se refait pas… en conclusion, une vigoureuse interprétation de Rosetta, où le jeune Charlie Shavers est particulièrement brillant (je ne sais pas si «la faculté de citer est un substitut commode à l’intelligence», mais l’irruption de Humoresque dans son solo est une vraie trouvaille !).

Je passe sur les deux derniers morceaux de cet album dématérialisé : Carl Kress est un guitariste intéressant et le duo de guitares acoustiques une jolie formule, mais il n’est pas en situation dans un pareil recueil. Quant au China boy expédié par la famille Caceres, c’est surtout un morceau de bravoure dans la catégorie « plus stressant, tu meurs ». Emilio Caceres, surdoué du violon, a sans doute enregistré des choses plus intéressantes.

Le fondateur du Bulletin aurait sans doute conclu : « Si vous passez à côté de ça, jeme demande pourquoi vous lisez le Bulletin. » Pour ma part, je suis trop timide pour ajouter quoi que ce soit, mais je n’en pensepas moins !

111

Volume 02 : Jumpin’ at the Woodside - The Count Basie orchestra featuring Lester Young : Honeysuckle rose, I ain’t got nobody, Rosetta, Blue and sentimental, Every tub 1, Good morning blues, Limehouse blues 1, Limehouse blues 2, Roseland shuffle 1,Texas shuffle 1, Texas shuffle 2, The Apple jump 1, Every tub 2, Jumpin’ at the Woodside, Pound cake, Roseland shuffle 2, Sent for you yesterday, Swingin’ the blues, The Apple jump 2, I never knew, Bugle call rag, One o’clock jump

Que dire de cette musique ? Tout cela est foudroyant et ferait exploser jusqu’à la plume morgantinienne ! Il me semble tout à fait inutile de vous faire le détail, tout est au plus haut niveau que vous puissiez imaginer et, en plus, à part le dernier morceau, c’est très bien enregistré par Mr Bill Savory, le son a une présence qu’on retrouve très rarement dans les disques « officiels » de l’époque et, en particulier, on profite pleinement des quatre éléments de la fameuse et légendaire « meilleure rythmique de l’histoire du jazz ».

Les onze premiers morceaux de ce recueil ont été enregistrés en 1938 au Famous Door, le temps de trois soirées d’été puis de trois soirées d’automne, les dix suivants au Woodside, six au printemps 1939, quatre dans l’hiver 1939-1940 et le dernier (One o’clock jump) est en fait le premier dans le temps (fin mai 1938), à l’occasion d’un « Carnaval of

Swing » qui se tenait dans le parc de Randall’s Island (une île située dans l’East River, entre

Harlem et le Bronx). Le programmateur en était Martin Block pour le compte de la station de radio WNEW, filiale de CBS (tout se tient).

Ce One o’clock jump est assez spécial, car en fait… ce n’est pas One o’clock jump ! Il s’agit d’une sorte d’ancêtre du morceau, qui avait en réalité nom Blue balls, ne comportait pas la fin popularisée par la suite et se terminait, comme vous entendrez, par un empilement de chorus de riffs joués crescendo et comme des malades. C’est le seul morceau

où le son soit un peu détérioré, sans doute par usure d’une galette trop écoutée. Tout le monde sait comment John Hammond, entendant l’orchestre de Basie sur son autoradio, a été conquis, s’est rendu à Kansas City (Reno Club) et lui a mis le pied à l’étrier. La suite a été déconcertante, car la musique de cette formation vigoureuse et proche

du blues est apparue à la limite de l’incongru dans les lieux où il a tout d’abord fait jouer l’orchestre. Après un peu d’adaptation, des apparitions à l’Apollo et au Savoy et quelques batailles d’orchestres dont cette tribu à fort tempérament est sortie la tête haute, Hammond a cherché et trouvé un point fixe, sous la forme d’une petite boîte de la 52e rue,

fermée l’été à cause de la chaleur, dévolue le reste du temps à des soirées-cabaret (attractions, vocalistes avec rythmique) et qui avait nom le Famous Door. Pour ceux qui ont connu la fameuse cave de la rue Pavée, il s’agissait à peu près des mêmes dimensions, morphologie voûtée mise à part. Les propriétaires ont trouvé parfaitement délirant (on les comprend) d’imaginer y placer quatorze musiciens additionnés de deux vocalistes, mais l’accord passait par la prise en charge par Hammond de l’installation de l’air conditionné, et pouvoir ouvrir pendant l’été ne pouvait que leur être profitable ! En fin de compte, l’orchestre y passera quatre mois, de la mi-juillet à la mi-novembre 1938, encaqué dans cinq mètres de large, la tête de la contrebasse touchant le plafond

et la section de saxes jouant par-dessus le quart de queue blanc laqué placé en enclave dans le public. Mais ce qui rend cet engagement décisif, c’est l’installation in situ d’un câble de la CBS (encore) permettant une programmation de l’orchestre plusieurs fois par semaine un peu partout à de très bonnes heures d’écoute et, au fil de ces retransmissions, ’acquisition d’une notoriété jamais démentie par la suite.

C’est l’époque où Hugues Panassié se rend à New York pour enregistrer les fameux disques que l’on sait. Le 12 octobre 1938, à peine descendu du paquebot (à sept heures du matin) et installé chez Mezz, celui-ci l’emmène après-dîner au Famous Door, où il reste jusqu’à quatre heures du matin ! Quelle journée et quelle santé… son étonnement est grand de « constater qu’un orchestre de quatorze musiciens joue dans une

salle minuscule sans assourdir les gens ». Il est ébloui par la sonorité collective des cuivres et émerveillé par la technique de Jo Jones, dont le son lui apparaît aussi porteur aux balais qu’aux baguettes. Madeleine Gautier nous a raconté, dans nos jeunes années, la manière dont Basie, l’air de penser à autre chose, enchaînait les morceaux en jouant quelques accords auxquels se joignait peu à peu, mine de rien, la rythmique, pour poursuivre et terminer ce qui était en fait un chorus lançant l’arrangement du morceau suivant. On entend le début de ces transitions dans l’enregistrement, mais c’est très vite shunté.

L’enregistrement est d’une grande qualité. Pour nous, auditeurs par ricochet, la présence de l’orchestre est telle qu’il suffit de fermer les yeux (ou la lumière) pour nous retrouver assis au creux du piano, aux pieds du guitariste et pas loin du batteur. Le reste est un swing d’ensemble dévastateur et des solos menés avec une verve et une conviction

que je n’ai retrouvées nulle part ailleurs, ce qui s’en approche le plus résultant des séances d’enregistrement de certains V Discs.

Là, vraiment, une fois parcourue la onzième plage de cette merveille virtuelle (et autrement qu’en MP3 ou sur votre autoradio, please, il y a des choses que l’on se doit de respecter),vous aurez une idée à peu près exacte de ce qu’était cet orchestre… et vous pouvez sauter à pieds joints dans les soirées du Woodside. Le Woodside Hotel était l’établissement harlémite où l’orchestre Basie séjournait quand il n’était pas en tournée, une sorte de port d’attache permettant de répéter dans

une grande pièce en demi-sous-sol, juste à côté de la salle à manger de l’hôtel (Buck Clayton racontait que, généralement, quand la répétition se terminait, tous les convives étaient en train de danser).

Le Woodside organisait des soirées dansantes, et c’est là que Bill Savory est de nouveau allé planter ses micros l’année suivante. Dans un espace naturellement plus vaste que le Famous Door, le son est différent et l’enregistrement un peu dur (mais à la hauteur). L’orchestre semble moins proche, mais il est explosif. Autour, on écoute, on danse,

l’ambiance est volcanique et on y donne de la voix (attention, vous risquez d’en faire autant et d’inquiéter votre entourage, prenez vos dispositions). Explosif, c’est le mot, et il faut souligner ici qu’il s’agit de gens jeunes : moyenne d’âge 29 ans (au moment de leur maturité collective, vous calculerez 27 ans pour Fletcher, 26 ans pour Duke, 25 ans pour Lunceford et 28 pour Chick Webb). 25-30 ans, c’est le meilleur

âge pour le sport, ce qui me rappelle des réflexions d’Hugues, qui aimait bien le parallèle avec le rugby, « ce jazz des sports » : là, on est en plein dedans, entre la puissance des uns, la finesse des autres, la synergie de l’équipe. Et puis on est entre compétiteurs, devant un public, du même âge. Alors, ça donne, et ça donne même beaucoup.

Cette plongée d’une heure dans la musique de l’orchestre de Count Basie est riche en découvertes passionnantes : l’abattage incroyable de Harry Edison, benjamin de l’orchestre (23 ans), que je n’ai jamais entendu jouer avec cette liberté et ce souffle dans les disques enregistrés en studio ; celui de Herschel Evans (j’avais beau m’y attendre, mais…) au Famous Door ; la rigueur et l’efficacité d’une rythmique où on profite enfin de la guitare ; la parenté de Jo Jones avec Chick Webb (au Woodside) ; la façon aussi dont tout tourne autour du piano comtal. Et puis cet éclairage sur Lester Young, musicien que

vous ne reconnaîtrez peut-être pas du premier coup lors de certaines de ses interventions.

Dans la première partie, c’est lui qui joue de la clarinette que lui avait offerte Benny Goodman. Dans la seconde, après la disparition d’Herschel Evans, c’est son cousin, ami et successeur Buddy Tate (plus tard mis plus en évidence) qui s’en charge. Les arrangements, riches en dynamique, sont tous de chez le bon faiseur : Fletcher Henderson, Eddie Durham, Herschel Evans, Edgar Battle, pour la plupart.

Pour en revenir à la production savoryenne du NJMH et à ces deux recueils, assortis de livrets bien documentés, vous aurez compris qu’il s’agit de quelque chose de fondamental et qui ne coûte que quatre clics et trois sous.

Le fondateur du Bulletin aurait sans doute conclu : « Si vous passez à côté de ça, jeme demande pourquoi vous lisez le Bulletin. » Pour ma part, je suis trop timide pour ajouter quoi que ce soit, mais je n’en pense

pas moins !

106

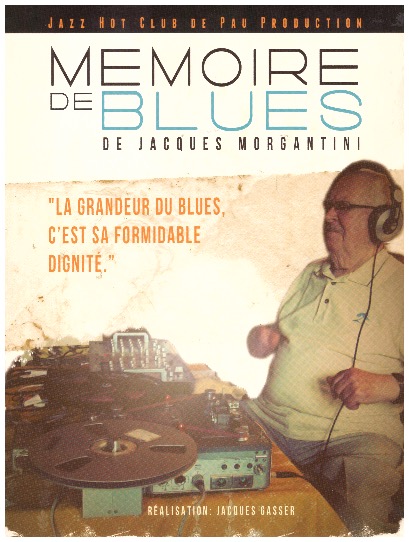

Mémoire de Blues propose un film de près de quatre heures en deux parties d’égale durée, dont Jacques Morgantini est le concepteur-acteur et Jacques Gasser le réalisateur. Une jaquette soignée et un livret ntroductif agrémenté de photos déclinent une liste exhaustive de musiciens et de participants en forme de générique.

DVD 1 – The Genesis (1 h 53) :

Une vue panoramique d’un paysage verdoyant, une voix off désignant « une petite bourgade du sud-ouest de la France », peu après un jardin paisible dont le propriétaire vient prendre place sur un banc (ailleurs ce sera au bureau de sa discothèque) pour s’adresser à un interviewer discret non visible à l’écran… Telle se présente la séquence d’ouverture

d’une partie dont le titre de « genèse » laisse attendre un récit d’apprentissage, de fondements d’une histoire, une narration d’événements à l’origine d’une passion. De fait, Mémoire de Blues débute par la relation de souvenirs lointains de Jacques Morgantini : la

révélation à l’adolescence d’une musique hors du commun, la lecture des écrits d’Hugues Panassié dans Jazz Hot, l’entrée au Hot Club de France en 1941, la nomination en 1950 au poste de vice-président de l’association, la constitution d’une collection de disques enrichie par les échanges avec les correspondants étrangers, l’émerveillement devant les « troubadours » du blues comme Kokomo Arnold ou Sleepy John Estes, l’organisation du premier concert à Pau – avec les quarante et un spectateurs de Big Bill Broonzy…

Mais, bien vite, c’est l’évocation des rencontres personnelles avec d’éminents représentantsde la musique de blues qui prend le dessus et captive l’attention, à commencer précisément par Big Bill accueilli en 1951 dans la demeure parentale à l’époque où Jacques était encore un « Tanguy »… Plus tard défileront, cette fois dans la maison de Gan, une pléiade de bluesmen conviés lors des tournées passant par Pau, Bayonne, Biarritz ou Bordeaux. Occasion d’une galerie de portraits dont on laissera le plaisir de la découverte en se contentant d’égrener des noms prestigieux : T-Bone Walker, John Lee Hooker, Muddy Waters, Pinetop Perkins, Buddy Guy, Memphis Slim, Johnny Shines…

Plusieurs, plus attachants ou plus étonnants, sont dessinés à traits appuyés, tels Rosetta Tharpe, Cousin Joe, Jimmy Rogers, Koko Taylor, Willie Mabon, Luther Allison, sans oublier le pittoresque Big Joe Williams avec sa guitare bricolée à neuf cordes et soninvraisemblable portefeuille.

Autant d’artistes rendus vivants par des photographies, plusieurs par des filmages sur la scène paloise et des extraits de disques, d’autres par des enregistrements privés, l’ensemble assorti de commentaires lors desquels le conteur se double du critique compétent, capable – sur un ton aisé et naturel – d’individualiser les styles instrumentauxet vocaux ou de mettre en lumière les thèmes d’inspiration et l’invention verbale

de ces créateurs attentifs aux « choses de la vie » : démarche pédagogique s’il en fut, mais si loin d’un discours rébarbatif.

DVD 2 – The French Connection (1 h 57)

Avec la seconde partie débute « l’aventure américaine », ou récit des voyages effectués à Chicago entre 1975 et 1978 par les Morgantini : tantôt Jacques et Marcelle avec leur fils Luc, tantôt Marcelle avec Luc, parfois accompagnés de Jean-Marie Monestier, fondateur du label Black & Blue, dont l’action en faveur du jazz est à plusieurs reprises soulignée

avec chaleur. Dès lors les extraits filmés sur place dans les cabarets chicagoans vont, en une habile complémentarité, alterner avec des séquences tournées en public à Pau, Bordeaux ou Orange, et d’autres réalisées en privé « at home ». Concernant lesimages américaines, le spectateur doit garder à l’esprit que les prises de vues ont été effectuées par des non-professionnels du cinéma : tournages avec une seule caméra, utilisation de films 8mm d’une longueur limitée, éclairages précaires en certains lieux… Mais, paradoxalement, ces conditions a priori défavorables confèrent aux documents le précieux cachet de l’authenticité. D’autant que les films n’ont pas, précise le livret, « fait

l’objet d’un traitement technique particulier » et sont présentés « sur un écran blanc virtuel comme pour une projection sur l’écran blanc traditionnel ». Ce respect pour l’originalconcerne aussi les photographies – non retouchées – et les enregistrements sonores (sur magnétophone Nagra IV-S) – étalonnés tout au plus.

La « French Connection » invite à son tour à de passionnantes rencontres, dorénavant centrées sur les bluesmen de la Windy City sollicités pour le label MCM : Homesick James, Big Voice Odom, Jimmy Johnson, Luther Johnson Jr., Magic Slim, Willie Kent, Willie James Lyons, Luther Snake Johnson, Little Mack Simmons, sans parler de leurs

multiples accompagnateurs nommément mentionnés. Au passage, Jacques Morgantini s’attarde sur certains artistes, tels Bobby King (2) (superbe guitariste prématurément disparu), Jimmy Dawkins (cicérone dont l’aide sur place fut si précieuse), John Littlejohn (brillant spécialiste du bottleneck), Hubert Sumlin (jovial « Pierrot lunaire ») ; une attention

toute particulière est accordée au « trio magique » des Aces, « la meilleure sectionrythmique de blues au monde », et à son batteur Freddy Below au talent – et à la gentillesse – hors de pair (la séquence réservée à ce groupe est l’une des plus remarquables).

On n’aura garde d’oublier qu’à la faveur de ces campagnes d’enregistrement, nombre des musiciens ci-dessus firent leurs premiers disques, virent leur carrière prendre forme et purent participer à des tournées internationales. Il n’est que d’écouter leurs prestations pour juger du bien-fondé d’une notoriété que confirme à son tour la dizaine

d’enregistrements inédits proposés en « bonus ».

Au long des deux parties du film, les lecteurs du Bulletin reconnaîtront la faconde à laquelle Jacques Morgantini les a accoutumés : même humour pour décrire sa rencontre avec sa future épouse ou parler de sa « tante à héritage », même plaisir de l’aparté (gentiment) provocateur, même goût pour les anecdotes piquantes narrées avec truculence.

Mais par-delà le talent du narrateur et la richesse du « documentaire musical » (comme le désigne la jaquette), il n’échappera à personne que Mémoire de Blues constitue un double hommage. Hommage d’abord à Marcelle Morgantini au souvenir de laquelle le film est dédié et que le spectateur est amené à rencontrer grâce à diverses photos, quelques apparitions filmées et deux fugitives répliques : personnalité distinguée, élégante, enjouée, tantôtmaîtresse de maison accueillante et cuisinière émérite (Marcelle Morgantini’s cassoulet,enregistra Jimmy Dawkins3), tantôt femme d’action établissant des contrats, menant (à ses frais) des séances d’enregistrement (4), s’aventurant pour filmer dans ces quartiers du South Side et du West Side de Chicago si peu recommandés aux Blancs. Entreprise audacieuse et féconde, exclusivement mue par une admiration désintéressée : « Marcelle, déclara Jimmy Dawkins en 2012, était vraiment imprégnée par la musique. C’était une femme merveilleuse qui aimait profondément le blues. » Par son label MCM, elle parvint

à donner leur chance à des artistes scandaleusement méconnus voire gnorés des compagnies locales, et ces oubliés du système éprouvèrent la fierté de « devenir quelqu’un », selon le mot de Jimmy Johnson. Pour mesurer la portée de son initiative et la gratitude unanime qu’elle suscita, on relira dans les Bulletin(s) 609 et 610 l’article publié en 2010 dans la revue américaine Living Blues sous la plume de Stuart Constable qui, entre autres manifestations de reconnaissance, cite une lettre émouvante de Jimmy Dawkins : « Très chère Marcelle, vous avez fait une bonne action en travaillant avec les artistes noirs du blues. Chaque année ils attendent la dame qui vient de France. Parfois ils me demandent : “Quand la dame va-t-elle venir de France pour faire les disques?”, car ils ne connaissent pas votre nom. Ils savent qu’ils ne pourront pas tous être enregistrés, mais vous leur donnez de l’espoir, ils savent que quelqu’un se soucie d’eux. »

Hommage enfin au Blues, musique unique qui ne saurait laisser indifférent, ainsi qu’à ses adeptes, ruraux ou citadins, confiant « sans pleurnicher » leur mal de vivre, exprimant à mots plus ou moins couverts leur révolte, par exemple face à l’injustice et la discrimination, puisque « le blues, c’est dire en chansons les émotions que l’on ressent à regarder le monde autour de soi ». Que de disques le montrent ici, depuis l’affront de l’exclusion avec Black, Brown and White de Big Bill Broonzy, jusqu’au drame personnel avec When my first wife left me de John Lee Hooker ou le poignant Love me Papa de Luther Allison… Ainsi, dans ce film, le blues, à l’encontre du méprisant classement « race records » de naguère, est salué dans sa dignité, magnifié dans sa créativité, sa vérité et sa générosité.

Servi par le filmage sobre et le montage fluide de Jacques Gasser, Mémoire de Blues est un document à nul autre pareil, qui porte témoignage, avec une rare justesse de ton et un saisissant enthousiasme, de l’engagement d’une vie.

Jacques Canérot (Bulletin du HCF 649)

1- On trouvera un récit détaillé de ces divers voyages et des séances d’enregistrement qui en résultèrent dans l’article de Jacques Morgantini paru dans le Bulletin 565 sous le titre « Marcelle Morgantini, le Blues, Chicago ». Onze LP du label MCM furent distribués par Black & Blue, plus tard diffusés en CD par Storyville avec divers compléments

2- Sur ce météore du blues que fut Bobby King, on relira l’important article de Jacques Morgantini paru voici deux ans dans le Bulletin 629

3- Jimmy Dawkins “Tribute to Orange”, LP Black & Blue 33.038

4- Nombre de ces enregistrements figurent dans le coffret de 8 CD “The Chicago Blues Box” Storyville Records 108 8612, chroniqué par André Vasset dans le Bulletin 623

5- Article « La French Connection : Marcelle Morgantini et les disques MCM », traduit pour le Bulletin par François Desbrosses

107

I’ve got the world on a string, Somebody stole my gal, Keepin’ out of mischief now,Lullaby in rhythm, I cover the waterfront, Daintiness rag, Ain’t misbehavin’, Sugar, Sweet Lorraine, La mère Michel, On the sunny side of the street, Body and soul, F minor stride, April in my heart, It’s only a paper moon

Plutôt que d’en avoir une conception linéaire, chronologique et sur le modèle de « un clou chasse l’autre », certains préféreront considérer le jazz comme une sorte de jardin où prolifère une végétation infiniment diverse. Selon les moments et les humeurs, on peut aller s’y promener au hasard (ou pas), parfois bien étonné de voir surgir ici ou là quelques fleurettes que l’on croyait seulement répandues ailleurs. Le climat est très diversifié, et le torride peut voisiner avec la plus rafraîchissante des poésies. C’est un monde qui palpite, dont chaque être possède une pulsation vitale, et de nouvelles espèces y viennent sans arrêt, à côté

d’autres qui ne meurent jamais.

D’autres, qui préfèrent avoir la tête dans les étoiles, feront la comparaison avec un ciel illuminé par la fameuse obscure clarté d’astres et de météores eux aussi infiniment divers et toujours renouvelés. L’avantage est que ce décor-là intègre les étoiles filantes. Et justement…

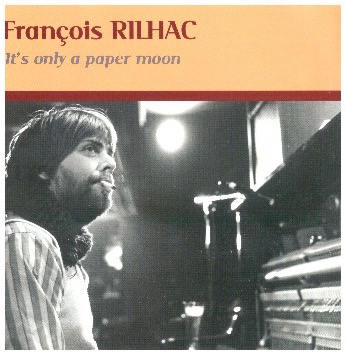

François Rilhac était une de ces étoiles filantes-là : à peine apparu, éblouissant, exceptionnel, ce surdoué du piano quitta notre vallée de larmes pour le paradis du swing, en laissant tellement peu de traces « officielles » que ses amis – personne n’a réellement pu se consoler de sa disparition à seulement trente-deux ans – restent à l’affût de la moindre bande magnétique rendant compte de l’une de ses apparitions.

Ceux-là parlent de François Rilhac au présent : pour eux, il est toujours vivant. Son alter ego Louis Mazetier, grand pianiste lui aussi et pratiquant le même style, le décrit comme un personnage complexe, tantôt exubérant, tantôt sombre, exprimant dans son style pianistique ses contradictions : tour à tour tendresse et agressivité, timidité et

assurance, fragilité et puissance. Maître d’ouvrage de cet album, Louis Mazetier ajoute, parlant de son ami : « Ces contrastes rendent sa musique profonde, attachante et humaine, car l’émotion y est toujours présente. Il ne triche pas, s’engage, prend des risques, se plante parfois et se rattrape de façon étourdissante. Il survole le piano avec une maîtrise stupéfiante et, dans les grands jours, n’a peur de rien. »

On ne saurait mieux décrire le contenu de ce disque, recueil d’autant plus précieux que, à ma connaissance, on ne trouvera guère François Rilhac en soliste que sur un microsillon publié en 1987 et sur un CD posthume (déjà concocté par Louis Mazetier) enregistré à la même époque et publié il y a vingt ans.

Ici, nous sommes en juin 1985 et le pianiste au sommet de son art. Il ne s’agit pas d’un studio d’enregistrement, mais d’un club dédié au jazz en général et au piano en particulier. L’endroit, aujourd’hui disparu, se trouvait au coeur du Quartier Latin et avait nom : La Table d’Harmonie.

Voilà François Rilhac quasiment dans son salon, avec des amis autour. Le Nagra de la maison Black & Blue tourne discrètement et les micros sont des Neumann : nous sommes au meilleur de ces temps analogiques dont le son tend de nos jours à se perdre.

Quant à l’artiste, il sait tout faire et il ne s’en prive pas. Les influences sont là, de Fats Waller à Art Tatum en passant par Willie ‘The Lion’ Smith, mais toute cette belle musique est avant tout du pur François Rilhac : ici, il vous donnera sa tendresse – dans la vie, c’était un homme gentil et très généreux ; là, il vous secouera par le swing ravageur

d’une main gauche rompue au ‘stride’ et qui ne manque jamais de muscle ; là encore il vous fera rêver dans une poussière de notes. Avec lui, l’inattendu est de rigueur et l’humour toujours au rendez-vous : c’est La mère Michel qui en fait les frais à la plage 10 de l’album, formidable improvisation sur ses démêlés avec le père Lustucru. La mère Michel ne retrouvera pas son chat, mais la maison Black & Blue a fini par remettre la main sur ce moment de bonheur oublié au fin fond de ses archives. Quant à vous, si vous m’en croyez, précipitez-vous chez votre fournisseur habituel dès sa parution : grâce à ces inédits, vous allez pouvoir trouver – ou retrouver – un des plus grands et des plus rares musiciens que le jazz français ait produits.

Laurent VERDEAUX (Bulletin du HCF 653)

108

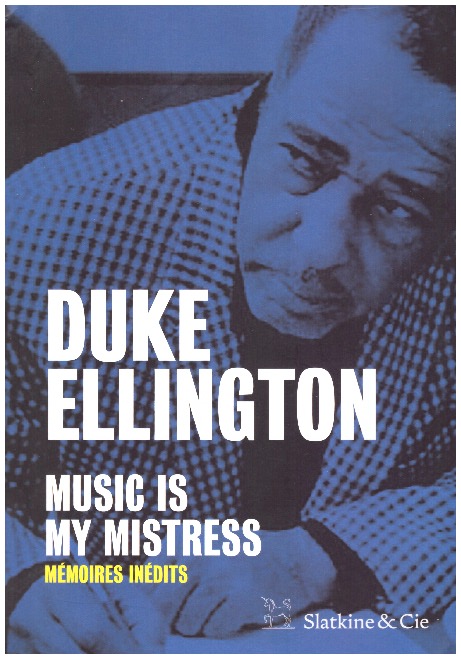

Lorsque furent publiés, en 1973, les mémoires de Duke Ellington, voici comment l’éditeur (Doubleday, New York) présentait l’ouvrage: « C’est l’histoire de Duke Ellington, l’histoire du jazz lui-même […], une symphonie écrite par le Roi du Jazz dont l’histoire couvre et définit un demi- siècle de musique moderne. » Mais il aura fallu attendre quarante-trois ans pour que, grâce aux éditions Slatkine et à la Maison du Duke que préside Christian Bonnet, les lecteurs francophones puissent enfin se plonger dans cette histoire de bout en bout passionnante.

Pour structurer le récit de sa vie, peut-être parce que, selon les dires de son fils Mercer, il rêva toujours d’avoir sa propre revue à Broadway et qu’il fut aussi un remarquable homme de scène, Ellington utilise le vocabulaire du théâtre : huit grands chapitres intitulés « actes », comportant chacun une section qui, sous le nom de « Dramatis Felidae »(1), trace le portrait (il y en a près d’une centaine) des gens qui ont compté pour lui tout au long de sa carrière : en premier lieu, bien sûr, les musiciens de ses orchestres, mais aussi les pianistes qui l’ont influencé, comme James P. Johnson ou Willie Smith le Lion, des chefs de grandes formations (des collègues en quelque sorte!), comme Fletcher Henderson (« Le son de son orchestre a toujours été celui que je rêvais d’obtenir dès que j’aurais eu mon big band », p. 68), Chick Webb ou Don Redman, les chanteurs et chanteuses qu’il a accompagnés, au premier rang desquels Ivie Anderson, mais aussi Herb Jeffries, Kay Davis ou Alice Babs. Avec un art consommé de la formule pour peindre tel ou tel, Duke se révèle être un fin observateur des moeurs et des habitudes, doublé d’un analyste précis lorsqu’il s’agit de définir la singularité musicale de chacun : « Le Lion, c’était un gladiateur dans l’âme » (p. 114), en parlant des défis que Willie Smith ne pouvait s’empêcher de lancer aux autres pianistes ; « pouvoir se laisser flotter sur la mer immense et aventureuse de l’espérance » (p. 179), pour caractériser l’assise rythmique qu’assurait Jimmie Blanton ; « un danseur-batteur qui peignait des images chorégraphiques avec ses tambours » (p. 124), pour définir la pulsation de Chick Webb. Quant au fidèle complice, Billy Strayhorn, il « était mon bras droit, mon bras gauche, les yeux derrière ma tête, mes ondes cérébrales à l’intérieur de son crâne, et vice versa » (p. 175).

On sait que la vie professionnelle d’Ellington fut particulièrement bien remplie. Ses Mémoires le confirment : de ses débuts à Washington aux dernières tournées européennes et asiatiques, pas un jour où la musique ne soit présente. Quand il ne joue ou ne dirige pas son orchestre, il prend des notes (qui formeront la matière de cet ouvrage) et, surtout, il compose. Plusieurs pages sont ainsi consacrées à l’élaboration d’oeuvres que le Duke jugeait essentielles, notamment les Suites, comme la Queen’s Suite (3)(p. 134-135) ou la Black Brown and Beige (p. 195-197), ainsi que les fameux Concerts Sacrés (p 285-297). Il sait aussi manier l’humour quand il s’agit de pièces plus légères : « Dancers in Love est un morceau dans le style naïf […] dans lequel un garçon a du mal à percevoir quel genre de parfum porte sa partenaire parce qu’ils dansent loin l’un de l’autre, et que la fille ne songe qu’à danser ! » (p. 198). Il faudrait pouvoir tout citer (notamment les comptes rendus, souvent détaillés, des tournées à travers le monde) d’un ouvrage qui rompt avec la tradition du récit de vie, car, comme le dit Claude Carrière dans sa préface, le Duke écrit comme il compose, c’est-àdire au gré de son inspiration, rédigeant les textes qui lui venaient comme les « bribes de mélodies qu’il rassemblait, ordonnait et orchestrait ensuite pour et avec ses musiciens…» (p. 13-14). En sus de tout cela figurent, à la fin, la liste complète des compositions ellingtoniennes(4), une discographie sélective et un index très précis. On regrettera seulement l’absence de la centaine de photos que comportait l’édition américaine.

Tout amateur de musique devrait faire siennes les dernières lignes du livre : « Elle balance. Elle a la grâce. À l’entendre parler, on n’en croit pas ses oreilles. […] La musique est ma maîtresse et elle ne se contente pas de jouer les seconds rôles. » On ne voit vraiment pas comment on pourrait se dispenser d’une telle lecture.

Alain CARBUCCIA (Bulletin du HCF 651)

1- C’est le critique Stanley Dance qui suggéra à Ellington d’utiliser cette expression latine dont le sens, « les chats de l’intrigue », renvoie au terme anglais « cats » désignant, dans l’argot du jazz, les musiciens ainsi que les amateurs de cette musique

2- Music Is My Mistress est centré sur la carrière musicale d’Ellington. C’est dire que les confidences intimes sont quasi absentes, si l’on excepte les quelques pages consacrées à ses parents, à sa soeur Ruth et à son fils Mercer. À noter toutefois, dans le chapitre « Médecins et chirurgiens », le récit savoureux de ses déboires physiques

3- Selon Duke, le chant d’un oiseau et les coassements des crapauds, entendus un soir sur une route de Floride, l’auraient inspiré pour l’écriture de certaines parties de la Queen’s Suite. Cette scène (racontée p. 134-135) rappellera peut-être aux cinéphiles (il y en a parmi les amateurs de jazz !) l’épisode du film d’Abel Gance Un grand amour de Beethoven (1936), où le compositeur écrit la Symphonie pastorale à partir des bruits de la nature

4- Complète par rapport à celle de l’édition originale qui présentait une lacune pour les années 1947 à 1952

109

Sentimental journey, Grandpa’s spells, Just a closer walk withThee, I wish I were twins, East St. Louis toodle-oo, Love will find a way, Stoptime rag, L.O.V.E, Ostrich walk, Handful of keys, Memories of you/I’m in the mood for love/Isn’t it romantic ?, Swing that music, When you and I were young Maggie, Travelin’ boogie

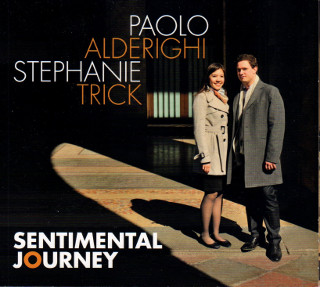

En 2004, j’avais déjà repéré le talent de Paolo au travers de son premier CD en solo alors qu’il n’avait que 23 ans. Stephanie, elle, avait à peine 20 ans quand elle grava en 2006 son premier album, révélant une superbe technique pianistique vite complétée par une bonne dose de

swing qui permit à son second CD d’être couronné en 2011 par un Prix du Hot Club de France.

Le couple qu’ils ont ensuite formé a enregistré en 2012 un premier CD intitulé “Two for One” salué par une chronique louangeuse de Daniel Janissier dans le Bulletin 617. Or, au mois d’août dernier, à l’occasion du fort sympathique festival oléronais « Un piano dans la pinède », j’ai découvert ce nouvel album en duo enregistré en 2014. Paolo Alderighi et Stephanie Trick pratiquent donc une formule jusque-là peu utilisée dans le jazz : le piano à quatre mains, procédé qui s’avère bien différent du duo de pianos. Joué sur le même instrument, le piano à quatre mains réclame une complicité et une complémentarité totales sans exclure le contraste des styles, et il se révèle extrêmement

spectaculaire en concert.

Comme leur premier CD, celui-ci donne lieu à des arrangements fort bien venus et met en valeur les qualités propres à chacun. Pour Paolo : un agréable toucher, une belle musicalité et un sens aigu de l’harmonie. Pour Stephanie : une main gauche d’une grande souplesse et un jeu particulièrement brillant et dynamique. À elle, la virtuositédu ‘stride’ et du boogie. À lui, les incursions dans le monde d’Ellington ou de Garner.

Ceux, de plus en plus nombreux, qui ont eu la chance de les voir en concert repéreront plus aisément à l’écoute ce qui est dû à l’un et à l’autre. Mais chacun pourra apprécier ce jeu à quatre mains qui forme un tout que l’on ne doit pas dissocier et qui s’avère une forme musicale originale, bien différente tant du piano solo que du duo de pianos.

Dans cet album, de belles réussites comme Just a closer walk with Thee où la fusion des styles est particulièrement réussie. Dans East St Louis toodle-oo, un rythme à trois temps et un passage à la Garner viennent s’intercaler dans une évocation qui n’était pas évidente de l’arrangement ellingtonien. Dans Love will find a way, la musique nostalgique de Paolo se marie à celle plus joyeuse de Stephanie. Stoptime rag est l’interprétation facétieuse d’un ragtime de Scott Joplin. Handful of keys est une interprétation tout en légèreté du chef-d’oeuvre de Fats Waller. Les deux pianistes ne font pas mentir le titre de Swing that music où l’on repère dans quelques passages le ‘stride’ décoiffant de Stephanie. Paolo expose avec feeling le beau thème de When you and I were young Maggie avant que Stephanie ne le soutienne par une pompe efficace. Si Travelin’boogie est une des plus swingantes interprétations du recueil, c’est aussi une des plus originales, bien que l’on y retrouve des figures classiques du boogie sur un fond de basses roulant à souhait.

À vrai dire, il n’y a pas d’interprétations faibles dans cet album et l’on souscrit au jugement de Dick Hyman : « Ensemble, ils jouent un stride à quatre mains comme cela n’avait jamais été fait. »

Claude-Alain CHRISTOPHE (Bulletin du HCF 653)

110

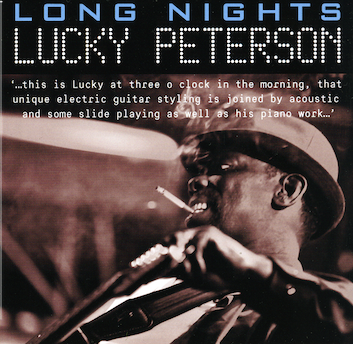

Né en 1964, Lucky Peterson s’est révélé en 1984 en enregistrant l’album “Ridin’” (Bulletin 333, p. 23) qui mettait en valeur son grand talent de pianiste/organiste. Il chantait certains titres dans ce disque, mais sa voix, bien que plaisante, n’avait pas encore atteint sa pleine maturité, un peu comme celle de Ray Charles à ses débuts. Seulement, au lieu de se contenter d’apprécier ce recueil et d’attendre tranquillement les futures réalisations du musicien, bon nombre d’amateurs de blues ont considéré “Ridin’” comme une référence et ont été ensuite déconcertés par

l’évolution musicale de Lucky Peterson, en particulier par le succès planétaire de son CD “I’m Ready” en 1993 (Bulletin 414, p. 18) et notamment de sa version de la composition de Howlin’ Wolf, Who’s been talkin’. C’est que Peterson avait bien changé ; et s’il s’y montrait toujours excellent pianiste/organiste, il chantait beaucoup plus qu’auparavant avec feeling et autorité, jouait fréquemment de la guitare électrique avec brio. Fort du succès commercial de “I’m Ready”, Lucky enregistra alors

plusieurs CD entre 1995 et 2005 dans lesquels il délaissait le plus souvent le blues et le jazz au profit du funk ou du pop/rock… Durant cette période, seul le recueil “Spirituals and Gospels” daté de 1996 (Bulletin 459, p. 14), où Peterson accompagne à l’orgue et au piano la chanteuse Mavis Staples, offrait de l’intérêt pour nos lecteurs.

On pouvait croire alors que Lucky Peterson était perdu à jamais pour la musique que nous aimons ! Mais le miracle s’est produit avec l’enregistrement en 2010 de deux recueils : “Heart of Pain” (Bulletin 592, p. 19) et “You Can Always Turn Around”(Bulletin 623, p. 24). Ces albums ont été certes encensés par les spécialistes, mais, bien que recelant pas mal de chefs-d’oeuvre, ils n’ont été que moyennement appréciés par les

amateurs, sans doute influencés de façon négative par ses précédentes productions.

Pour ma part, je pense que le présent album, daté de 2015, devrait enfin rallier tous les suffrages car il prouve, et sans la moindre réserve, que celui que ses fans et certains journalistes surnomment « le Mozart du blues » est un chanteur, guitariste et pianiste exceptionnel.

Dans ce disque, et selon les morceaux, Lucky emploie la guitare électrique, la guitare acoustique, la guitare dite « Dobro » (qui possède un système spécifique à résonateur), le piano acoustique, le synthétiseur, et associe à sa voix ces différents instruments, montrant sa maîtrise exceptionnelle du re-recording. Il est secondé par des partenaires dignes de lui, à savoir : Kelyn Crapp à la guitare d’accompagnement, Jonathan Fisher à la contrebasse et Jamil Byrum à la batterie – précisons, en passant, que ce dernier est nettement supérieur à Raul Valdes que l’on entend habituellement dans les disques

récents du grand bluesman.

Étant donné la qualité de la musique, je vous propose un commentaire à propos de chaque titre. Le disque s’ouvre sur le dansant Is it me au rythme très enlevé, actuel, et en même temps assez subtil. Cette interprétation, qui rappelle à la fois James Brown et Buddy Guy, est typique du style de Lucky Peterson. Waiting on you, blues semi-vif, est

swingué de façon réjouissante, bien chanté et agrémenté d’un excellent solo de guitare, et si la section rythmique y est peut-être un peu trop présente, elle n’en demeure pas moins efficace et solide. Be your man et Erline montrent l’influence qu’ont eue sur Peterson des chanteurs-guitaristes de blues des générations précédentes tels que Robert

Johnson ou Elmore James. Dans ces deux blues, les sonorités que Lucky et Kelyn Crapp tirent de leur instrument, ainsi que le dynamisme de leur jeu, sont impressionnants ; l’ambiance des parties chantées est par contre fort différente d’un morceau à l’autre : humour et ironie dans le premier, concision et commentaires parlés dans le second. Vous ne perdrez pas votre temps à l’audition du captivant Wasting my time : le chant très personnel de Lucky, tour à tour ironique, nonchalant et rebelle, y est splendide, soutenu par des riffs de piano rappelant le style de Memphis Slim et des interventions de guitare à la B.B. King. Mad as a man can be, en tempo vif dans un climat rock ‘n’ roll – le vrai, pas les imitations – , met en relief les qualités et la virtuosité du chanteur ainsi que le punch et l’invention du guitariste qui combine avec bonheur la manière de B.B. King avec celle de Chuck Berry.

Ajoutons que l’influence de Chuck, associée à celle d’Elmore James, se perçoit également dans Never coming back : sur un tempo de rêve, Lucky Peterson chante ce blues avec beaucoup de verve, dans un registre plus aigu qu’à l’accoutumée. Dans Repo man, sa voix gutturale et émouvante ainsi que ses qualités pianistiques sont parfaitement mises

en valeur, non sans évoquer Ray Charles. Quant à Six o’clock blues, ballade nostalgique hors tempo, chantée avec retenue et feeling, enrichie par une excellente partie de guitare, elle constitue un morceau original et inattendu – mais peut-être aurions-nous préféré entendre Lucky chanter un gospel en s’accompagnant à l’orgue.

Le disque se termine par le subtil et ‘jazzy’ Feeling they call the blues, magnifiquement nterprété par le grand bluesman et ses accompagnateurs, le guitariste, le bassiste et le batteur y jouant encore plus qu'ailleurs en parfaite symbiose avec le chanteur/pianiste.

Mais pour clore cette chronique, j'ai préféré réserver Long nights, qui pour moi constitue le sommet du disque : c’est une longue plainte en tempo lent, pleine de mélancolie et d'émotion, qui met surtout en valeur les qualités du chanteur ; le solo de guitare y est inspiré, rayonnant, avec des tournures empruntées plus aux guitaristes de jazz qu'à ceux de blues, l'ensemble bénéficiant d'un accompagnement sobre et efficace, enrichi d'une partie de piano superbe et intense.

En résumé, je ne peux que vous recommander chaleureusement l’acquisition de cet album, d’un niveau exceptionnel, sans doute le meilleur enregistré à ce jour par Lucky Peterson.

Raphaël AUBIN (Bulletin du HCF 652 )

GRAND PRIX

SAVORY COLLECTION, Volumes 01 & 02

National Jazz Museum in Harlem

|

PRIX SPÉCIAL DU JURY MÉMOIRE DE BLUES de Jacques Morgantini et Jacques Gasser (réalisateur) Double DVD -

|

PRIX IN MEMORIAM FRANÇOIS RILHAC It's only a paper moon |

PRIX LIVRE MUSIC IS MY MISTRESS (en français) de Duke Ellington Éditions Slatkine & Cie (2016) ISBN : 978-2-88944-007-8

|

|

PRIX PIANO PAOLO ALDERIGHI - STEPHANIE TRICK Sentimental Journey |

PRIX BLUES LUCKY PETERSON Long Nights |